L’orbita terrestre, un tempo vasto e silenzioso spazio di manovra per satelliti e sonde, è oggi fin troppo affollata. Con migliaia di oggetti artificiali in circolazione, il rischio di collisioni e frammentazioni cresce, minacciando la sostenibilità delle attività spaziali. Per affrontare questa sfida, l’Agenzia Spaziale Europea (Esa) ha introdotto un nuovo strumento: l’indice di salute dell’ambiente spaziale, una sorta di termometro orbitale che misura quanto il nostro comportamento nello spazio stia compromettendo il futuro delle missioni.

L’idea è semplice quanto ambiziosa: sintetizzare in un solo numero lo stato di salute dell’ambiente spaziale e prevederne l’evoluzione nei prossimi due secoli. Un po’ come la temperatura media globale ci parla del cambiamento climatico, questo indice racconta quanto l’orbita terrestre sia ‘stressata’ dalle attività umane. E i risultati non sono rassicuranti.

Secondo l’Esa, il valore ideale dell’indice dovrebbe essere pari a uno. Questo rappresenta una soglia di sostenibilità, basata su linee guida internazionali che risalgono al 2014, prima dell’avvento delle mega-costellazioni satellitari. Oggi, però, il valore ha raggiunto quota quattro: un segnale preoccupante, che indica un rischio quadruplicato rispetto al minimo desiderabile.

Ma come si arriva a questo numero? L’indice tiene conto di diversi fattori: quanto è grande un oggetto, quanto tempo rimane in orbita, se può evitare collisioni, se è stato reso sicuro dopo la fine della sua missione e quanto è probabile che si frammenti. Tutti questi elementi vengono analizzati per capire l’impatto che ogni singolo oggetto ha sull’ambiente orbitale e come questo impatto si accumulerà nel tempo.

L’obiettivo dell’Esa è chiaro: fornire uno strumento che aiuti a progettare missioni più responsabili, a definire politiche di mitigazione dei detriti e a orientare le decisioni di enti regolatori e compagnie assicurative. La posta in gioco è alta: anche se gli effetti peggiori si prevedono tra duecento anni, ogni oggetto lanciato oggi contribuisce al rischio cumulativo. E prima che l’ambiente spaziale diventi del tutto inutilizzabile, i costi operativi saliranno, alcune orbite diventeranno impraticabili e le missioni umane potrebbero essere compromesse.

Con questo nuovo indice, l’Esa non lancia solo un allarme, ma offre anche una bussola per orientarsi sull’uso responsabile dello spazio, mettendo a disposizione della comunità internazionale un riferimento condiviso per orientare le politiche future.

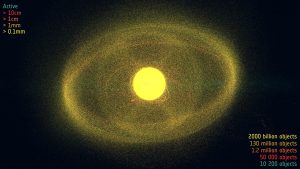

Modello della distribuzione dei detriti spaziali intorno alla Terra. Crediti: Esa

La necessità di costruire un consenso globale attorno alla protezione dell’ambiente orbitale e di garantire che lo spazio resti accessibile e sicuro per le generazioni a venire è divenuta negli ultimi anni un tema centrale di discussione nei principali appuntamenti del settore.

Nel World Space Forum 2024, tenutosi a Bonn, l’Unoosa (United Nations Office for Outer Space Affairs) ha riunito agenzie spaziali, governi e imprese per discutere il futuro della governance orbitale, sottolineando il legame tra ambiente spaziale e sviluppo sostenibile terrestre.

Il tema è stato centrale anche nelle ultime edizioni dell’International Astronautical Congress. A Milano, nel 2024, l’Italia ha ospitato il congresso con il motto Responsible Space for Sustainability, riunendo esperti da tutto il mondo, per discutere l’uso responsabile dello spazio come risorsa strategica per lo sviluppo sostenibile. Si è parlato di sovraffollamento orbitale, sicurezza, inquinamento luminoso e dell’importanza di garantire l’accesso equo allo spazio per tutte le nazioni. L’Agenzia spaziale italiana (Asi), co-organizzatrice dell’evento insieme a Leonardo e Aidaa, ha promosso numerose iniziative legate alla sostenibilità, tra cui il Statement for Responsible Space Sector firmato con Esa e altre agenzie, che impegna i partecipanti a considerare la decarbonizzazione e le tecnologie green nello sviluppo dei sistemi spaziali.

Nel 2025, il congresso si è tenuto a Sydney con il tema Sustainable Space: Resilient Earth. L’evento ha evidenziato il legame sempre più stretto tra le attività spaziali e la vita sulla Terra, dalla gestione delle risorse naturali al monitoraggio climatico. La sostenibilità è stata affrontata in tre filoni principali: attività spaziali sostenibili, applicazioni spaziali a beneficio del pianeta e prospettive di vita oltre la Terra. In quell’occasione, è stato siglato anche un contratto da 40 milioni di euro tra Esa e l’italiana Avio per lo sviluppo di razzi riutilizzabili, un passo concreto verso la riduzione dell’impatto ambientale delle missioni.

L’impegno dell’Italia per un ambiente spaziale più sicuro e sostenibile si è concretizzato anche nell’adesione alla Zero Debris Charter, l’iniziativa promossa da Esa per azzerare la produzione di nuovi detriti spaziali entro il 2030. L’Italia, attraverso l’Asi e l’industria nazionale, ha contribuito attivamente alla definizione degli obiettivi della Carta, partecipando ai workshop internazionali e sostenendo lo sviluppo di tecnologie per la mitigazione e la rimozione dei detriti. Questo coinvolgimento rafforza il ruolo dell’Italia come protagonista nella costruzione di una cultura della responsabilità orbitale, in linea con le più avanzate strategie europee.

Immagine in alto: i detriti spaziali sono definiti come tutti gli oggetti artificiali non funzionanti, inclusi veicoli spaziali non più operativi o loro frammenti, in orbita o in fase di rientro nell’atmosfera terrestre. Crediti: Spacejunk3D, Llc