di Team di Aspis (Asi Space Weather Infrastructure) e Valeria Guarnieri

Il Sole torna a far parlare di sé per le manifestazioni effervescenti che accompagnano la sua attività: ieri, infatti, l’agenzia statunitense Noaa (National Oceanic and Atmospheric Administration) ha emesso un bollettino riguardante l’arrivo di una tempesta geomagnetica particolarmente intensa, classificata di livello G4. Questa sigla, nella scala della Noaa che individua 5 classi di intensità, equivale a ‘tempesta severa’. Una perturbazione di questa categoria può arrecare problemi alle reti elettriche, all’orientamento dei satelliti e alle comunicazioni radio sia in bassa che in alta frequenza. La diramazione tempestiva di questi bollettini permette a chi gestisce satelliti e infrastrutture elettriche e di comunicazione di mettere in atto una serie di misure preventive volte a mitigare danni e interferenze.

L’origine di questa perturbazione va cercata in un’espulsione di massa coronale (Cme, Coronal mass ejection), ovvero un’emissione di plasma dalla corona solare, la parte più esterna dell’atmosfera del Sole. La Cme si è verificata l’8 ottobre e, viaggiando a oltre 2 milioni di chilometri orari, nel giro di 2 giorni ha raggiunto la Terra, precisamente alle 17:15 (ora italiana). Con il passare del tempo il fenomeno si è intensificato, al punto che la Noaa – in un aggiornamento pubblicato nella notte tra 10 e 11 ottobre – ha ipotizzato di innalzare il livello di allerta a G5 (estremo).

Tuttavia, questa effervescenza del Sole ha anche un lato gradevole che riscuote un grande successo di pubblico: le aurore che si generano dal contrasto tra le particelle cariche provenienti dalla nostra stella e quelle gassose presenti nell’atmosfera della Terra. Secondo il bollettino della Noaa, lo spettacolare fenomeno luminoso può essere ammirato anche a basse latitudini e in effetti le aurore sono state ben visibili anche in Italia, dove sono state osservate sin dalla serata di ieri a partire dall’arco alpino per poi giungere anche al sud; sono stati infatti documentate osservazioni anche in Calabria e Puglia. Le luci colorate dell’aurora sono tornate a visitare il nostro Paese dopo soli 5 mesi: lo stesso fenomeno, infatti, illuminò la notte tra il 10 e l’11 maggio scorso, manifestandosi a seguito di brillamenti connessi a due regioni attive del Sole.

Gli scienziati seguivano l’evolversi delle condizioni del sistema Sole-Terra già dalla scorsa settimana: il Sole sta infatti manifestando un’attività magnetica particolarmente intensa e sta rilasciando una grande quantità di energia che ha prodotto diversi eventi esplosivi, visibili sul Sole come brillamenti (flares) o come perturbazioni che si propagano dal Sole nel mezzo interplanetario (le sopra citate espulsioni di massa coronale), o ancora come particelle accelerate ad alte energia chiamate particelle energetiche solari (Sep, Solar energetic particles).

Una di queste Cme, si è posta, l’8 ottobre, in una traiettoria interplanetaria di collisione con la Terra con una velocità di partenza di circa 3000 km/s ed ha impattato il nostro pianeta il 10 ottobre alle 16:00 Utc generando una tempesta geomagnetica che ha visto la sua massima intensità questa notte, alle 01:00 del 11 ottobre. La tempesta geomagnetica è stata di livello G5 (estrema) che ha portato una forte diminuzione del nostro campo magnetico rendendo questa tempesta la terza più forte degli ultimi 10 anni e la seconda in questo ciclo solare dopo quella di maggio 2024. L’intensità eccezionale di questo evento dipende dal fatto che probabilmente si sono cumulati gli effetti di più Cme che sono esplose sul Sole a breve distanza. Un brillamento di intensità massima X1.8 è stato osservato intorno alle 02:00 UT del 9 ottobre 2024, associato a un’emissione di Sep, che hanno raggiunto l’ambiente terrestre già dalle 03:00 dello stesso giorno, provocando un’intensa tempesta di radiazione la cui evoluzione è ancora in corso.

A causa di questi eventi di Space Weather, le comunicazioni che dipendono dai satelliti ad orbita bassa e quelle ad alta frequenza (Hf) stanno subendo dei forti disturbi e in alcuni casi sono inutilizzabili. Anche le reti satellitari Gnss (Gps, Galileo etc…) registrano perdite di segnale. Questi fenomeni sono dovuti ad un plasma ionosferico globalmente disturbato fino alle nostre latitudini. Ad esempio le misure della ionosonda di Roma (Ingv) mostra come a partire dalle ultime ore del 10 ottobre 2024 il plasma ionosferico abbia iniziato a diminuire in maniera significativa e tale diminuzione è ancora in atto: la fase di recupero deve ancora iniziare.

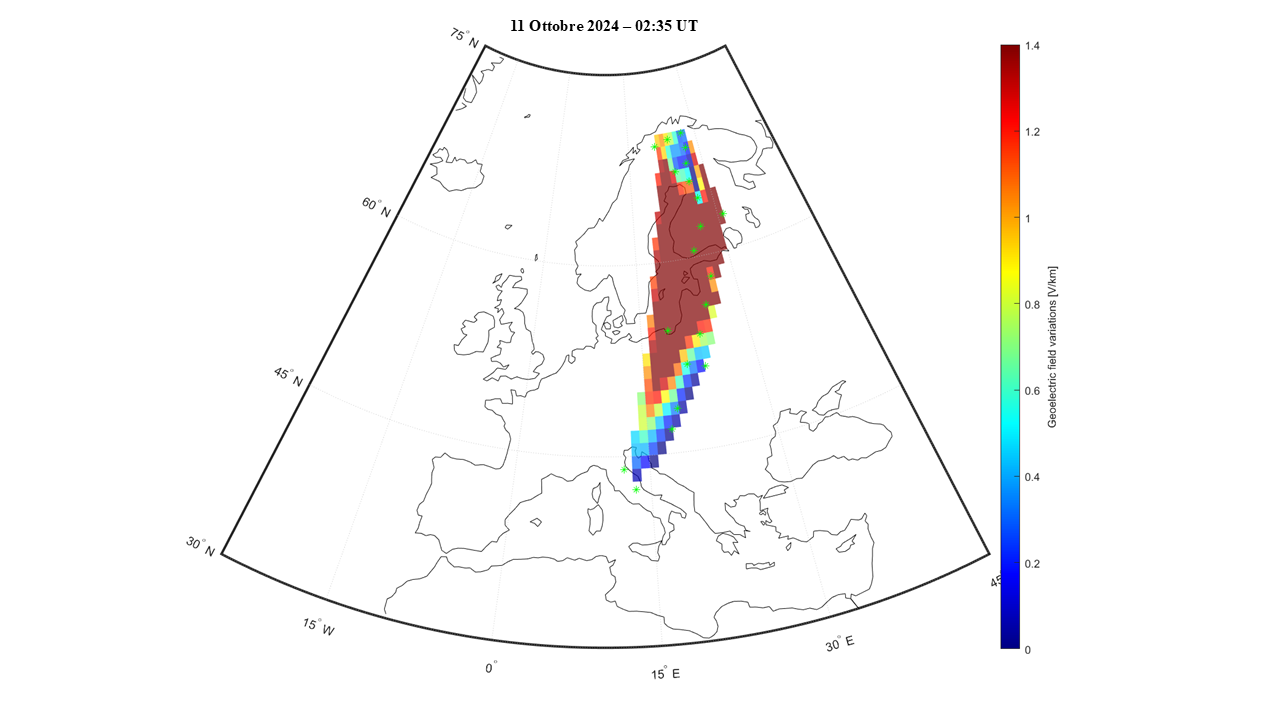

Sulle reti elettriche nazionali, a medie latitudini europee (con possibilità anche in alta Italia), si è generato un forte stress con un rischio di black-out alle alte latitudini scandinave. La rete europea di magnetometri Emma (cogestita dal gruppo di Space Weather dell’Università dell’Aquila) ha permesso di stimare fortissime correnti elettriche indotte a terra (Gic) che possono generare interferenze anche sulle reti ferroviarie. I modelli prevedono che queste Gic saranno molto intense anche per i prossimi 2 giorni e si prevede una possibilità del 78% di vedere le aurore a latitudini medie anche per questa notte.

Gic in Europa lungo la rete Emma stimata dal modello Maigic (Cortesia: Università dell’Aquila)

La forte perturbazione interplanetaria ha anche causato una flessione del flusso dei raggi cosmici galattici che alla latitudine di Roma è stata dell’8%, come registrato dall’Osservatorio S.v.i.r.Co. di Roma (gestito dall’Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali dell’Istituto Nazionale di Astrofisica). Un’ulteriore Cme è stata rilevata lasciare il Sole intorno alle 14:30 del 9 ottobre, come osservato tramite la strumentazione a bordo dei satelliti che monitorano continuamente la nostra stella.

Questa seconda Cme è stata espulsa con una velocità stimata intorno ai 1300 km/s, ma subirà una decelerazione poco importante, in quanto la densità del vento solare sul suo percorso è diminuita a causa della propagazione della Cme precedente. I modelli prevedono un arrivo dal pomeriggio/sera di oggi 11 ottobre, ad una velocità di circa 600 km/s.

Le informazioni sulla tempesta ed i suoi effetti sono state elaborate dal team scientifico che ha partecipato al progetto per la realizzazione di un centro dati per lo Space Weather dell’Agenzia Spaziale Italiana, Aspis (Asi Space Weather Infrastructure).

In alto: Aurora fotografata sul lago Pietranzoni, il Corno Grande 10/10/2024. Giovanni Di Fabio – Digital creations – Photo&Video www.meteoaquilano.it