👉 Seguici anche sul nostro canale WhatsApp! 🚀

Osservare l’ambiente intorno a un buco nero supermassiccio è una delle sfide più difficili dell’astrofisica. Per sua natura, un buco nero non emette luce, ciò che vediamo proviene dalla materia che vi cade dentro o che vi orbita attorno, spesso a distanze minuscole rispetto alla scala cosmica.

Anche i telescopi più potenti non riescono a distinguere questi dettagli. Tuttavia, un gruppo internazionale di ricercatori guidato dall’astronomo Matus Rybak (Università di Leiden) ha sfruttato un trucco offerto dalla natura: una combinazione di due fenomeni gravitazionali, macrolensing e microlensing, che ha agito come un “doppio zoom cosmico”. Le loro scoperte sono state esposte in uno studio pubblicato su Astronomy & Astrophysics.

Il team ha puntato lo sguardo verso il quasar Rxj1131-1231, situato a sei miliardi di anni luce di distanza dalla Terra nella costellazione del Cratere (z ≈ 0,658), usando il telescopio Alma (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array), situato sulle Ande cilene.

I quasar sono nuclei galattici estremamente luminosi con un buco nero supermassiccio al centro, che inghiotte enormi quantità di materia producendo radiazioni molto intense. Possono avere una massa anche di un miliardo di volte quella del Sole e sono considerati tra gli oggetti più potenti dell’Universo.

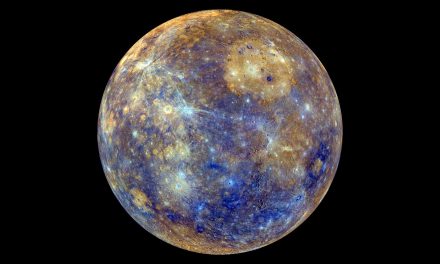

L’osservazione ha tratto grande vantaggio dalla presenza di una galassia ellittica posta tra la Terra e RXJ1131-1231, la cui massa ha deviato e amplificato la luce del quasar facendolo apparire agli occhi degli scienziati tre volte più grande. Un effetto noto come macrolensing, che oltre a ingrandire l’oggetto ha scomposto la sua luce producendo tre immagini distinte. In realtà sarebbero quattro, si tratta di una croce di Einstein, (come si vede nella foto in alto) ma una è troppo debole per essere utile alle analisi.

Trattandosi della replica dello stesso oggetto, le tre immagini avrebbero dovuto essere identiche, gli scienziati invece hanno notato che ciascuna cambiava la luminosità in modo indipendente rispetto alle altre. A cosa si deve questa differenza?

La spiegazione risiede nelle singole stelle che compongono la galassia-lente. Quando una di queste passa davanti al nostro campo di visione agisce anch’essa come una lente gravitazionale, ma in miniatura. In pratica, rispetto al nostro punto di vista, la luce del quasar è stata ingrandita due volte: prima dalla galassia intera (macrolensing), poi da una stella al suo interno (microlensing).

Grazie a questo doppio ingrandimento, gli astronomi hanno potuto guardare molto più vicino al cuore del quasar di quanto sia normalmente possibile, facendo una scoperta sorprendente: la radiazione millimetrica emessa dal quasar non era stabile, come ci si aspetterebbe da gas e polveri freddi, ma tremolava su scale temporali di anni. Questo indicherebbe che la radiazione millimetrica non proviene soltanto dalle polveri e gas più lontane, come si è creduto fino a oggi, bensì da una regione molto più interna: la corona del buco nero, una struttura calda, magnetica e turbolenta che circonda il nucleo.

Non è la prima volta che s’individua radiazione millimetrica vicino al centro del buco nero. Era stata già rilevata in alcune osservazioni del passato, ma non era chiaro se anch’essa fosse causata dalla presenza di polveri o il prodotto di qualche altro meccanismo.

È la prima volta che il microlensing viene utilizzato per studiare la radiazione millimetrica, aprendo una nuova finestra sulla conoscenza delle zone più vicine ai buchi neri supermassicci. Il team ha già ottenuto tempo osservativo con il telescopio a raggi X Chandra, per misurare temperatura e campi magnetici in prossimità del buco nero di Rxj1131-1231.

Conoscere il più possibile queste condizioni non è un dettaglio: l’attività del buco nero influenza la formazione stellare, l’evoluzione e persino la sopravvivenza della galassia che lo ospita. I buchi neri partecipano con un ruolo fondamentale all’evoluzione dell’Universo.

Matus Rybak e colleghi hanno dimostrato quanto il cosmo sappia sorprenderci, al di là dell’ingegno degli astronomi, nel trasformare un allineamento fortuito in un laboratorio naturale.

Immagine di apertura: il quasar Rx J1131-1231, moltiplicato dall’effetto della lente gravitazionale. La foto è il prodotto della sovrapposizione di osservazioni fatte con i telescopi spaziali Chandra (colore rosa) e Hubble (gli altri colori)

Crediti: X-ray: Nasa/Cxc/University of Michigan/R.C.Reis et al; Optical: Nasa/StScI