Le dimensioni del suo nucleo sono particolarmente abbondanti, se messe in relazione con il mantello, e questo suo tratto distintivo è stato oggetto di lunghi dibattiti nella comunità scientifica: stiamo parlando di Mercurio, il pianeta più vicino al Sole, che torna agli onori della cronaca per uno studio di Nature Astronomy dedicato alla sua formazione. La ricerca, coordinata dall’Institut de Physique du Globe di Parigi, si è basata su simulazioni informatiche e propone una nuova ipotesi sulla nascita del pianeta: Mercurio sarebbe il frutto di una collisione non eccessivamente distruttiva tra due corpi celesti di massa simile, che avrebbe prodotto appunto un pianeta caratterizzato da un nucleo ferroso pari al 70% della sua massa.

Finora la principale teoria relativa alla formazione di Mercurio contemplava uno scontro catastrofico tra un ampio corpo celeste e il pianeta, che avrebbe fatto perdere a quest’ultimo buona parte della crosta e del mantello. Gli autori dello studio, tuttavia, ritengono che questo genere di impatto così violento sia estremamente raro e quindi, tramite le simulazioni informatiche, hanno ipotizzato che lo scenario più plausibile sia la collisione ‘tranquilla’ sopra citata.

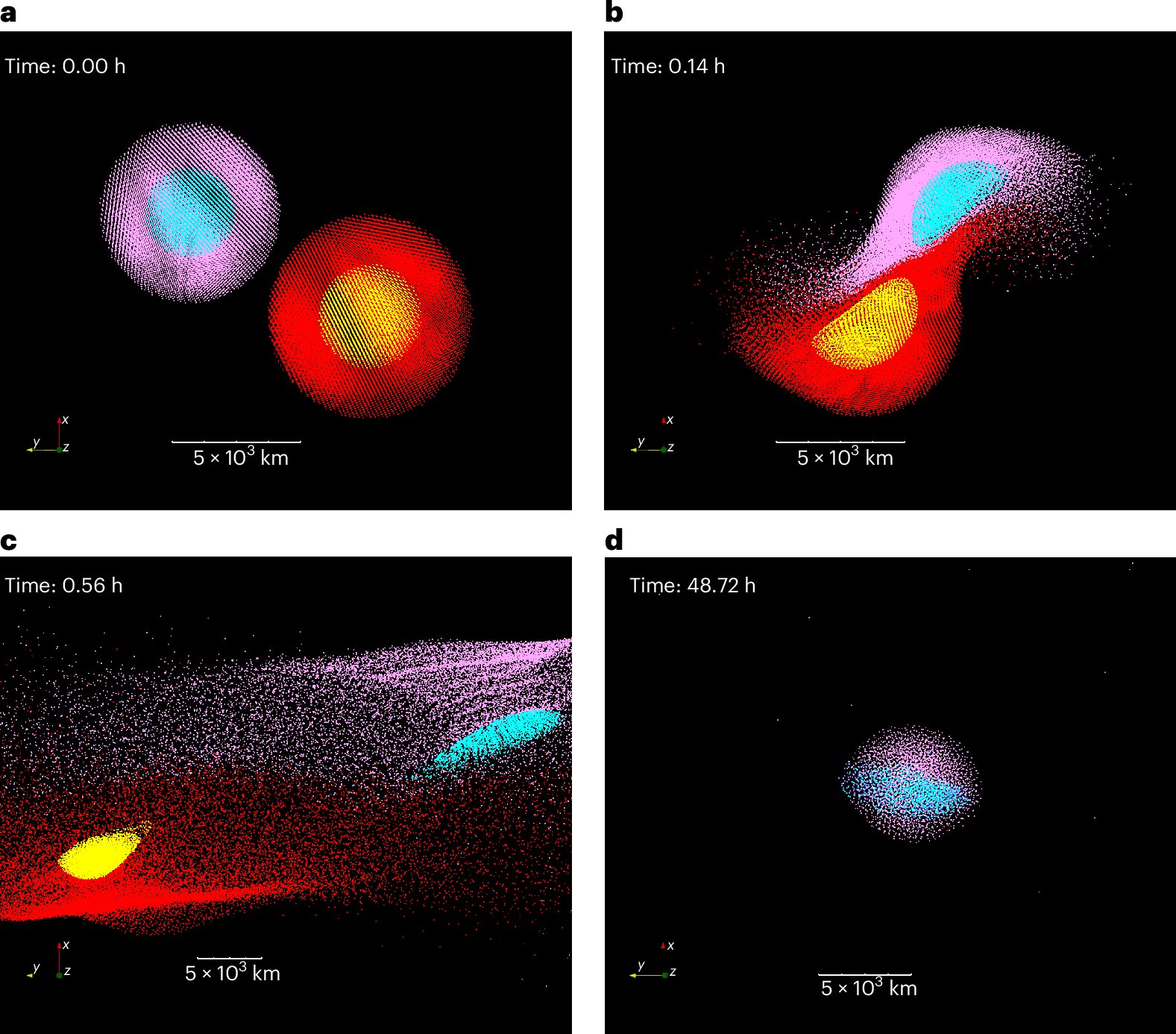

Questo tipo di contatto sarebbe stato piuttosto comune durante la formazione del Sistema Solare e si sarebbe verificato in un periodo in cui corpi rocciosi di dimensioni analoghe erano in competizione per occupare la regione più vicina al Sole. Per ricreare queste condizioni, i ricercatori hanno utilizzato un metodo numerico computazionale, chiamato Sph (Smoothed Particle Hydrodynamics), che può simulare gas, liquidi e materiali solidi in movimento; Sph, che impiega la funzione lagrangiana, viene utilizzato soprattutto per proporre scenari che contemplano deformazioni di ampia portata, collisioni o frammentazioni.

Gli scienziati ritengono che il margine di errore nella simulazione effettuata sia inferiore al 5%: oltre all’impatto, il modello analizza anche cos’è successo ai detriti a esso connessi. Questo materiale non sarebbe stato riassorbito da Mercurio, ma si sarebbe in parte disperso nello spazio oppure sarebbe stato acquisito da un altro corpo celeste in formazione: in questo modo è possibile spiegare la sproporzione tra il nucleo e il mantello del pianeta. Il modello, secondo gli scienziati, può essere applicato anche allo studio della formazione di altri pianeti rocciosi, con particolare riferimento ai processi di differenziazione e di dispersione di materiali nel Sistema Solare dei primordi.

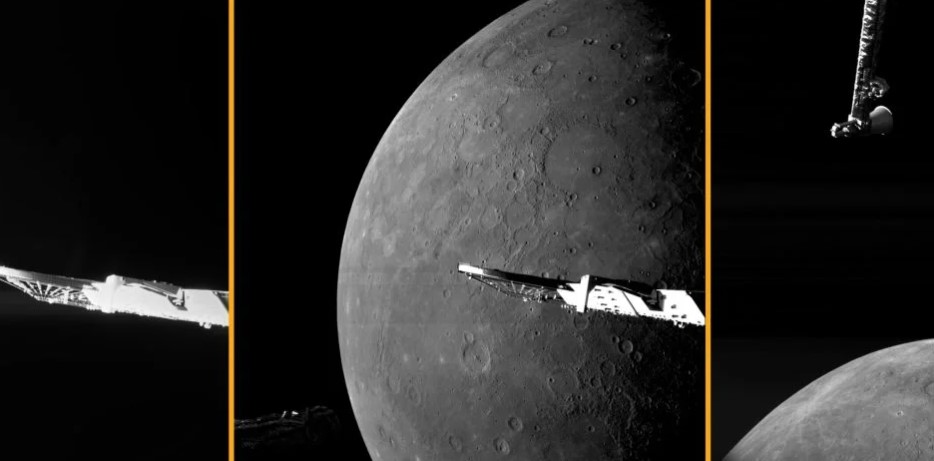

In ogni caso, l’identikit di Mercurio è destinato a diventare sempre più preciso grazie a BepiColombo, la missione congiunta Esa-Jaxa destinata a studiarlo; la sonda, lanciata il 20 ottobre 2018, entrerà nell’orbita del corpo celeste a novembre 2026, ma ha già compiuto sei sorvoli realizzando delle immagini di grande interesse. BepiColombo, inoltre, vanta una significativa partecipazione dell’Italia che, grazie al supporto e alla gestione dell’Agenzia Spaziale Italiana – in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Astrofisica e l’Università di Roma “La Sapienza” – ha realizzato con l’industria nazionale 4 dei 16 strumenti ed esperimenti a bordo.

In alto: Mercurio visto da BepiColombo durante l’ultimo sorvolo dell’8 gennaio 2025 (Crediti: Esa/BepiColombo/Mtm)

In basso: alcuni frame della simulazione utilizzata nello studio (Crediti: Nature Astronomy)