Sono gli anni ’60. Siamo nel pieno della corsa allo spazio e nelle stanze del Jet Propulsion Laboratory della Nasa, a Pasadena, un ingegnere di nome Eugene Lally descrive per la prima volta l’utilizzo di sensori a mosaico per convertire la luce in impulso elettrico e produrre immagini digitali. Lally riteneva che una tale tecnologia potesse essere di grande utilità per gli astronauti in missione nello spazio e per la miniaturizzazione degli strumenti di imaging delle sonde spaziali. Ma i tempi non erano ancora maturi per trasformare quella straordinaria intuizione in realtà.

Trent’anni dopo, Eric Fossum, di nuovo al Jpl, è l’uomo giusto al momento giusto. La Nasa aveva bisogno di ridurre quanto più possibile le dimensioni a bordo delle missioni interplanetarie. Fossum metteva così a punto un sensore di immagine basato su dispositivi semiconduttori a ossido di metallo, il sensore a pixel attivi Cmos-Aps, capace di coniugare dimensioni ridotte e altissima qualità della ripresa. È l’alternativa compatta ed economica al Ccd, che nel frattempo aveva dato il via al mercato del digitale. Fossum non immaginava che il Cmos sarebbe diventata l’invenzione della Nasa in assoluto più diffusa, rivoluzionando non solo il mondo dell’imaging spaziale, ma divenendo un elemento di consumo globale. Dapprima nel comparto delle reflex e delle videocamere digitali ad alta definizione, poi dominando senza rivali il mercato degli smartphone.

Quella tecnologia spaziale oggi ce l’abbiamo tutti in tasca. Ci permette di girare video che un istante dopo postiamo su Instagram o TikTok o di filmarci in 8k con una action camera mentre facciamo sport estremi. Nonostante siamo ormai abituati a considerare lo spazio un qualcosa a noi sempre più vicino – conosciamo la nostra posizione in tempo reale e siamo sempre aggiornati sul meteo grazie ai satelliti – le tecnologie trasferite dallo spazio alla Terra pervadono le nostre case e le nostre città, spesso senza che ce ne rendiamo conto.

Se possiamo navigare ovunque con il nostro tablet o utilizzare un aspirapolvere senza fili, lo dobbiamo anche alle missioni Apollo. La Nasa necessitava di trapani a batteria per la raccolta dei campioni lunari e si è rivolta alla Black&Decker.

Da quella collaborazione sono scaturite diverse linee di oggetti cordless che oggi sono di uso quotidiano, Anche gli occhiali da sole sono una ricaduta indiretta di un’esigenza di tipo spaziale. Le lenti in vetro antigraffio con filtri Uv dovevano servire a proteggere gli occhi dei lavoratori Nasa impegnati nelle saldature dei razzi. O ancora, i joystick, che oggi si sono fatti piccolissimi e maneggiamo con un dito sui gamepad di ultima generazione, sono una trasposizione terrestre del controller manuale dello Space Shuttle messa a punto dalla ThrustMaster Inc. Non è un caso, quindi, se sono così precisi e altamente sensibili ai nostri movimenti. E poi sistemi di purificazione dell’aria e dell’acqua, piattaforme cloud, scarpe e tessuti tecnici, memory foam, cibo liofilizzato, coperte isotermiche… la lista è pressoché infinita. Per non parlare delle ricadute in ambito medico-diagnostico o in agricoltura.

La Nasa li chiama spin-off e li ha raccolti in un sito in cui ci si può perdere: oltre 2.000 invenzioni che dallo spazio hanno trovato applicazione sulla Terra a partire dal 1976.

Ma quella del trasferimento tecnologico non è una via a senso unico. Al contrario. Potremmo definirla un’autostrada a quattro corsie e a doppio senso di marcia, con un reticolo strettissimo di rampe d’accesso. Si va dallo spazio alla Terra, ma anche viceversa.

La tuta BioSuit della Dainese

Lo spazio chiama all’appello le tecnologie, i prodotti e i processi terrestri più innovativi e performanti per svilupparne una versione declinata per le proprie esigenze. Il meglio del meglio, attentamente selezionato per andare in orbita e anche oltre. E’ il caso di alcune aziende italiane, come la Dainese. La società di Molvena impegnata nella creazione di equipaggiamento tecnico per sport dinamici ha all’attivo ben due spin-off spaziali: uno sviluppato per l’Esa, la tuta Skinsuit, che ha già volato per ben due volte sulla Stazione Spaziale Internazionale, indossata dagli astronauti Andreas Mogensen e Thomas Pesquet. La caratteristica innovativa della Skinsuit è quella di simulare un carico di gravità sul corpo dell’astronauta contrastando così il fenomeno di allungamento della colonna vertebrale, un effetto collaterale della microgravità che al ritorno da missioni spaziali di lunga durata può essere causa di ernia del disco. L’altro è un progetto in collaborazione con la Nasa e il Mit di Boston, pensato in prospettiva dello sbarco dell’uomo su Marte. La sfida lanciata alla Dainese è stata quella di realizzare un omologo spaziale delle sue iconiche tute in cui trasferire la vestibilità dei suoi modelli. La rigidità delle attuali spacesuit è infatti una note dolente per gli astronauti che effettuano le attività extraveicolari. Il risultato è la BioSuit, un prototipo di tuta spaziale che, sfruttando le cosiddette linee di non estensione, utilizza una pressurizzazione di tipo meccanico anziché pneumatico, offrendo a chi la indossa un’ampia libertà nei movimenti, garantendo, allo stesso tem- po, elevati standard di sicurezza.

Restando nel mondo dell’alta velocità su pista troviamo altre due eccellenze italiane che hanno superato la linea di Kármán: la Sabelt e la Dallara Automobili. Specializzata nella realizzazione di cinture di sicurezza ad alta prestazione per il mondo dell’automotive e della Formula Uno, la torinese Sabelt ha trasferito il proprio know-how tecnologico nella produzione di materiali resistenti ma leggerissimi al mondo aerospaziale, fornendo le reti di contenimento per il veicolo da rifornimento spaziale Cygnus, la cui struttura primaria è stata realizzata nei laboratori torinesi di Thales Alenia Space.

Dallara, marchio emiliano simbolo delle supercar da competizione e dell’innovazione di frontiera nell’aerodinamica e nelle leghe ha collaborato con la SpaceX di Musk fornendo un componente – rimasto segreto – del Falcon 9, il vettore che ha portato i primi astronauti sulla Iss a bordo di una capsula privata, la Crew Dragon. Allo spazio, l’azienda di Varano de’ Melegari è arrivata tramite Amalia Ercoli Finzi, accettando la complessa sfida di sviluppare il trapano della missione dell’Esa Rosetta, impiegato per forare con successo – per la prima volta nella storia dell’esplorazione spaziale – la superficie di una cometa ed estrarre campioni per l’analisi in loco. E ora pare che l’azienda si appresti a lanciarsi in una nuova avventura a fianco di Axiom Space e SpaceX per la realizzazione della prima stazione spaziale privata, progetto in cui l’Italia è già presente tramite Thales Alenia Space, a cui sono stati commissionati i primi due elementi dei quattro che andranno a comporre la struttura.

SpaceX ha attinto anche all’expertise ingegneristica della Fagioli, specializzata in trasporti e movimentazioni speciali nei settori delle energie rinnovabili, oil & gas, civile e cantieristica navale. La società statunitense si è rivolta alla sede di Houston dell’azienda di Sant’Ilario d’Enza per le movimentazioni e i sollevamenti eccezionali dei motori del Falcon 9. La Fagioli ha messo a disposizione di SpaceX carrelli modulari di ultima generazione con capacità di trasporto pressoché illimitata, mentre per l’assemblaggio delle sezioni del razzo è stata utilizzata una delle gru cingolate con la maggiore capacità di sollevamento al mondo, configurata fino a 1.600 tonnellate.

Come la Dallara, la Fagioli ha importanti trascorsi in ambito spaziale, che vanno dal contributo alla missione Rosetta – per cui si è occupata del coordinamento logistico per il lander Philae – ai delicati trasporti dei moduli abitativi realizzati in Italia della Stazione Spaziale Internazionale, tra cui la Cupola, la finestra dell’avamposto che offre agli astronauti la vista unica della Terra dallo spazio.

E a proposito di habitat spaziali, con la missione Artemis I in rampa di lancio – primo passo per riportare l’uomo sulla Luna, stavolta per restare – si apre un nuovo capitolo di opportunità e di sfide.

Siamo all’alba di una nuova, straordinaria impresa dell’umanità nello spazio e c’è un mondo nuovo, una sorta di universo parallelo al nostro che va immaginato, disegnato e realizzato. Non solo razzi, astronavi, lander e rover, ma anche cibo, ambienti abitabili e qualche optional, che forse tanto opzionale non è. Perché, non dimentichiamolo, lo spazio è un ambiente ostile in cui i pionieri della nuova conquista si troveranno ad affrontare numerose privazioni. Oggi sappiamo che per realizzare il progetto di una colonia extra-terrestre il benessere fisico e mentale degli astronauti è un aspetto da tenere in conto tanto quanto quello della loro sicurezza. Ed ecco che entra in gioco il design, una disciplina caratterizzata da una forte propensione alla visione, che può fungere da ponte tra la Terra e lo spazio, attraversando, per sua natura, diverse aree di conoscenza e campi di applicazione.

Ne sono convinti Annalisa Dominoni e Benedetto Quaquaro, entrambi PhD, ritenuti i massimi esperti in architettura e design per lo spazio e ambienti estremi, fondatori dello studio (a+b). Nel 2019 su commissione di Thales Alenia Space, Dominoni e Quaquaro hanno sviluppato un concept per una stazione spaziale cislunare che per la prima volta introduce un intero modulo abitabile per l’entertainment degli astronauti. Uno spazio pensato ad hoc per favorire lo svago e il relax, con elementi di design e stile made in Italy che concorrono a incrementare il benessere e la qualità della vita a bordo.

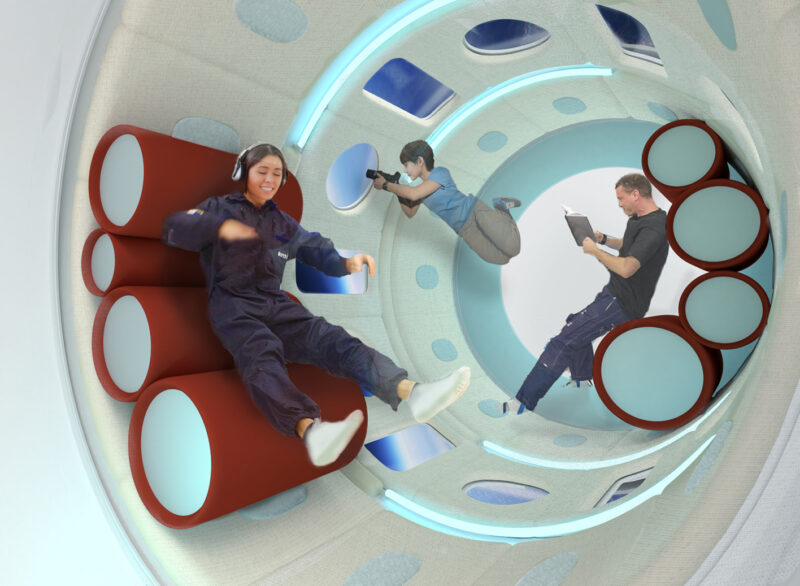

Il primo modulo di stazione spaziale dedicato all’entertainment, in cui si introduce il concetto di ambienti sensoriali. L’uso sapiente della luce, del colore e dei materiali, l’insonorizzazione e la suddivisione flessibile degli spazi contribuiscono al benessere degli astronauti. Crediti: Dominoni, Quaquaro. Dipartimento di Design, Politecnico di Milano.

«La sfida, per me, – afferma la Dominoni – è trasformare le condizioni ambientali estreme da un limite a un’opportunità e quindi per esempio cercare di progettare ambienti e oggetti che traggano vantaggio dalla microgravità, e non che la subiscano». Ne sono un esempio le idee scaturite da Space4InspirAction, il primo e unico corso al mondo di design spaziale che si tiene al Politecnico di Milano, riconosciuto e supportato dall’Agenzia Spaziale Europea, creato e diretto da Dominoni e Quaquaro.

Il Wellness Space Hotel Virgin Galactic è il progetto di un modulo gonfiabile per un albergo tra le stelle dove vivere un’esperienza di benessere in totale assenza di peso. Crediti: Dominoni, Quaquaro. Dipartimento di Design, Politecnico di Milano.

Un progetto che negli anni ha dato il via a spin-in di eccellenza, provenienti da settori tradizionalmente lontani dallo spazio. Come la pasta a prova di microgravità stampata in 3D che contiene il condimento al suo interno, realizzata in collaborazione con Barilla BluRhapsody. O le declinazioni del fitness in zero-g indagate da TechnoGym. E ancora, le innovative atmosfere di luce create con Foscarini o le nuove forme dell’acqua sperimentate da Jacuzzi e Virgin Galactic per un wellness space hotel.

Dalla Luna agli smartphone, dalla Formula Uno ai razzi passando per il design spaziale: questa è l’economia dello spazio, un sistema integrato di competenze che mette a fattor comune le eccellenze più eterogenee, spingendo l’acceleratore dell’innovazione in modo trasversale, rafforzando la filiera e allo stesso travalicandone i confini, attirando continuamente nuovi player.

Un sistema virtuoso, che restituisce in multipli il capitale che gli viene affidato, traducendolo in ricerca, innovazione, servizi, occupazione e meraviglie hi-tech.

In apertura: Il concept Technogym. Lo sport in assenza di gravità è possibile grazie alla “progettazione dell’uso e del gesto”, uno studio che permetterà agli astronauti di compiere movimenti acrobatici in assenza di peso. Crediti Dominoni-Quaquaro

Articolo Tratto da ‘Spazio 2050 n. 4 – Sulla Luna per restare’