👉 Seguici anche sul nostro canale WhatsApp! 🚀

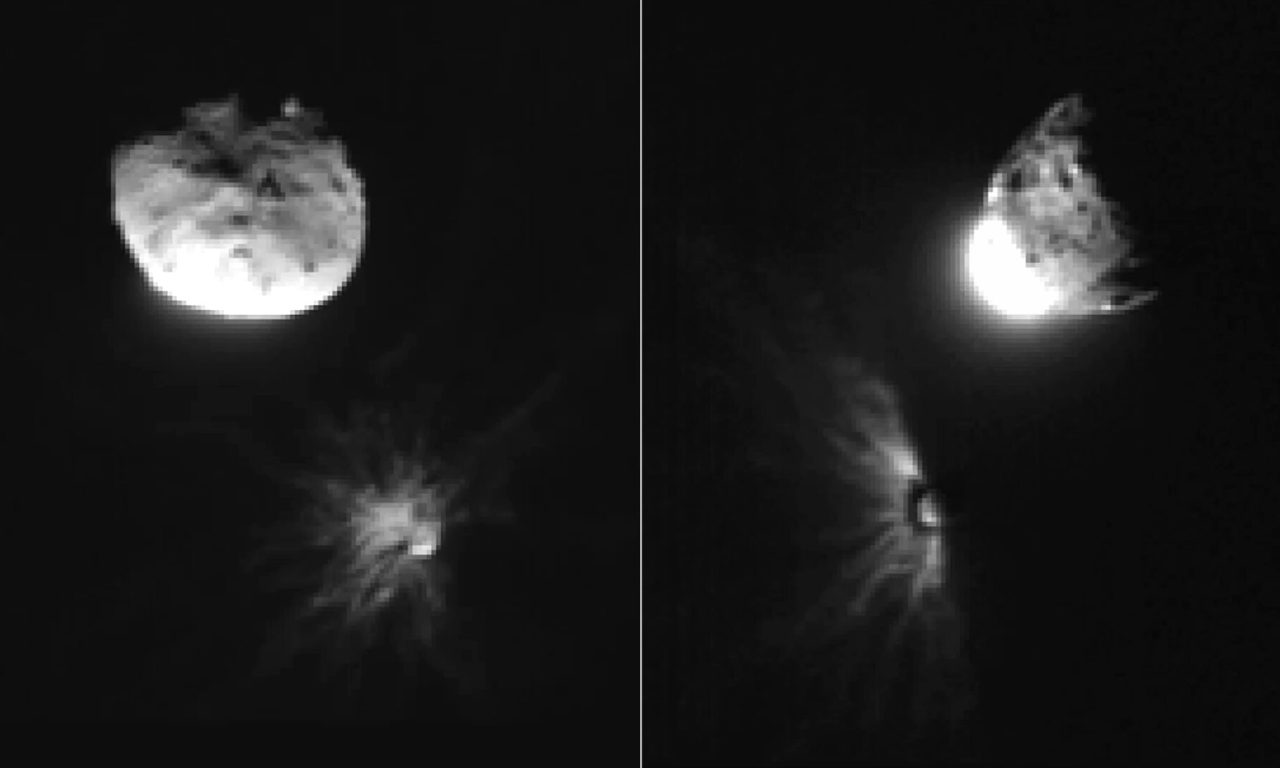

Sono passati quasi tre anni dal successo della prima missione dedicata alla difesa planetaria, Dart. Dalle ultime ricerche emerse dal test, sembrerebbe che i detriti prodotti dallo scontro con il suo target, l’asteroide Dimorphos, abbiano generato una spinta più forte dell’impatto stesso. A svelarlo sono le immagini prodotte dal cubesat italiano LICIACube e scattate immediatamente dopo lo scontro tra i due oggetti.

Era il 26 settembre del 2022, quando a 11 milioni di chilometri di distanza, la sonda Dart (Double Asteroid Redirection Test) della Nasa colpiva Dimorphos, un asteroide vicino alla Terra, deviandone l’orbita. La missione aveva al seguito un fotografo d’eccezione: LICIACube (Light Italian CubeSat for Imaging of Asteroids), un piccolo satellite dell’Agenzia Spaziale Italiana (Asi) rilasciato da Dart 15 giorni prima dell’impatto.

La prima dimostrazione di deviazione di un asteroide ha quindi delle immagini realizzate sul campo. Si tratta di scatti estremamente preziosi, perché non solo testimoniano l’impatto tra la sonda e l’asteroide, ma stanno consentendo agli scienziati di studiare gli effetti del ‘contatto’. Per questo motivo, nel 2023, il microsatellite italiano, costruito da Argotec con la guida di Inaf, ha vinto il Premio Internazionale come missione Smallsat dell’anno.

Un gruppo di scienziati di Nasa e Asi ha analizzato 18 delle 600 immagini rilasciate da LICIACube e pubblicato la ricerca su The Planetary Science Journal.

Il microsatellite ha avuto solo un minuto per fotografare, a diverse angolazioni, le fasi più critiche della collisione. Una foto ogni 3 secondi, sfrecciando oltre l’asteroide a più di 21mila chilometri orari. La sua immagine più vicina è stata scattata a soli 85 chilometri dalla superficie di Dimorphos.

Dopo aver analizzato le immagini di LICIACube, gli scienziati hanno calcolato che circa 16 milioni di chili, tra polvere e rocce, si sono staccati dall’asteroide a seguito dell’impatto.

Dimorphos, che fa parte del sistema binario Didymos, è un asteroide ‘a cumulo di detriti’, ovvero un ammasso poroso di rocce debolmente legato dalla gravità. Dopo la collisione si è staccato del materiale pari a 30mila volte la massa di Dart, sebbene si trattasse solo dello 0,5 della massa dell’asteroide, ne ha causato un’ulteriore spinta. Questo significa che una sonda piccola e leggera può alterare drasticamente la traiettoria di un asteroide di dimensioni e composizione simili a Dimorphos.

«Ci aspettiamo che molti asteroidi vicini alla Terra abbiano una struttura simile a Dimorphos – ha detto Dave Glenar, planetologo presso l’Università del Maryland che ha partecipato allo studio – Quindi, questa spinta aggiuntiva proveniente dal pennacchio di detriti è fondamentale da considerare quando si costruiscono future sonde spaziali per deviare gli asteroidi dalla Terra».

Per conoscere esattamente le conseguenze dell’impatto sull’asteroide, bisognerà attendere la missione Hera dell’Esa. Lanciata a ottobre del 2024, raggiungerà Dimorphos nel 2026.

Immagine di copertina: Foto di LICIACube. La foto a sinistra è stata scattata 2 minuti e 40 secondi dopo l’impatto. La foto a destra è stata scattata 20 secondi dopo, mentre LICIACube lasciava la scena. Il corpo più grande, vicino alla parte superiore di ogni immagine, è Didymos. Il corpo più piccolo nella metà inferiore di ogni immagine è Dimorphos, avvolto dalla nube di detriti rocciosi creata dall’impatto di Dart – Crediti: Nasa, Asi