👉 Seguici anche sul nostro canale WhatsApp! 🚀

È una gigantesca increspatura, un’onda che deforma le regioni esterne del disco della Via Lattea per ragioni che sono ancora ignote. Potrebbe essersi formata in seguito a un’antica collisione con una galassia nana, ma al momento resta soltanto un’ipotesi.

La deformazione del disco galattico, il cosiddetto warp, è una prominente curvatura che si trova nelle regioni esterne della Via Lattea. Venne osservata per la prima volta negli anni ’50 grazie alle emissioni radio dell’idrogeno neutro e per decenni si è creduto che fosse statica. Oggi, grazie a uno studio di un team di scienziati coordinati dall’astronoma dell’Istituto Nazionale di Astrofisica di Torino (Inaf) Eloisa Poggio, che ha analizzato le posizioni e i moti di giovani giganti e Cefeidi raccolti nel 2020 dal satellite Gaia dell’Esa, scopriamo che invece si tratta di un’immensa onda dinamica che attraversa le zone periferiche della nostra galassia. I risultati della ricerca sono stati pubblicati di recente sulla rivista scientifica Astronomy and Astrophysics.

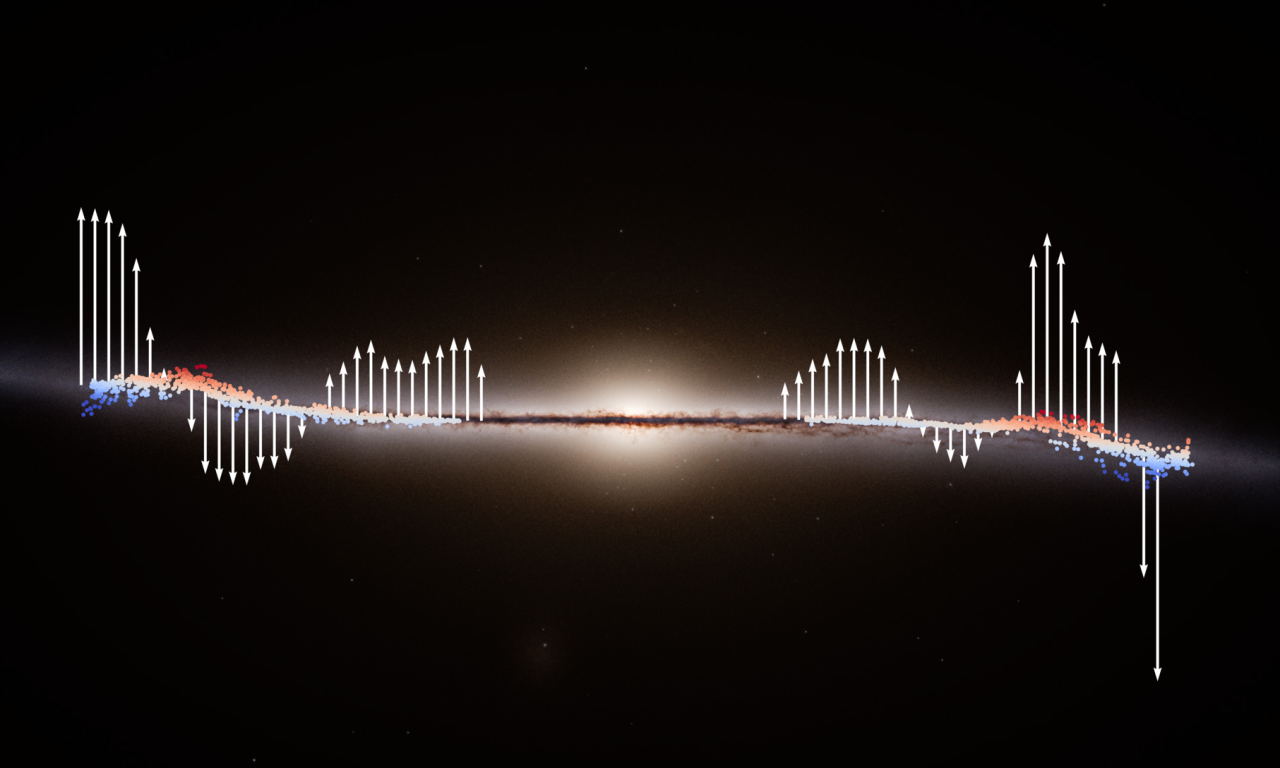

Questo moto ondulatorio si propaga per decine di migliaia di anni luce, influenzando stelle che si trovano ad almeno 30 – 65 mila anni luce dal centro della galassia e consiste nel sollevamento di una porzione esterna del disco galattico, rispetto al suo piano medio, e un abbassamento corrispondente nella parte opposta.

«L’aspetto affascinante – spiega Eloisa Poggio – non è solo la forma della struttura, ma anche il suo comportamento dinamico», le mappe tridimensionali ricostruite con Gaia mostrano infatti uno sfasamento tra le posizioni delle stelle e i loro moti verticali simile a quello che ci si aspetterebbe da un’onda che avanza.

La rotazione della grande onda, la deformazione verticale (warp) presente nelle parti esterne della Via Lattea. Si muove ad una velocità di 10 chilometri al secondo per chiloparsec, compiendo una rotazione completa attorno al centro della Galassia in 600-700 milioni di anni. Crediti: Gabriel Pérez Díaz, Smm (Iac)

Le osservazioni hanno mostrato che le giovani stelle giganti e le Cefeidi, stelle che variano la loro luminosità in modo regolare e possono essere individuate anche a grandi distanze, si muovono insieme all’onda. Questo comportamento fa ritenere agli scienziati che anche il gas galattico partecipi al fenomeno, e che le stelle più giovani possano conservare la memoria dell’onda impressa nel gas da cui sono nate.

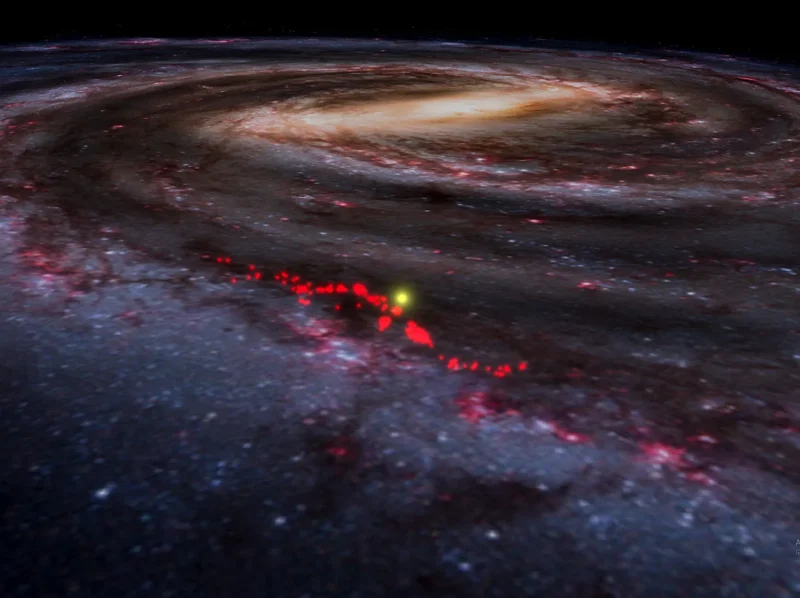

Questa grande oscillazione potrebbe anche essere collegata a un moto ondulatorio su scala più ridotta, osservato a circa 500 anni luce dal Sole e lungo 9000 anni luce: la Radcliffe Wave (Onda di Radcliffe). «Tuttavia, la Radcliffe Wave è un filamento molto più piccolo e si trova in una regione diversa del disco galattico rispetto all’onda studiata nel nostro lavoro (molto più vicina al Sole rispetto alla grande onda). Le due strutture potrebbero essere collegate o meno. Per questo vorremmo approfondire la ricerca», puntualizza Eloisa Poggio.

«Il prossimo quarto rilascio dei dati di Gaia conterrà posizioni e moti ancora più accurati delle stelle della Via Lattea, comprese le stelle variabili come le Cefeidi – afferma Johannes Sahlmann, Gaia Project Scientist dell’Esa – Questo aiuterà gli scienziati a realizzare mappe ancora migliori, avanzando così nella comprensione di queste caratteristiche della nostra galassia». Il rilascio del quarto pacchetto di dati (Data Release 4, o Dr4) è previsto per il 2026.

Ricostruzione della Radcliffe Wave. Il puntino giallo indica la posizione del nostro Sole. Crediti: WorldWide Telescope, per gentile concessione di Alyssa Goodman

Il satellite Gaia è stato lanciato dall’Esa il 19 dicembre 2013 e ha operato scientificamente fino al 16 gennaio 2025. La sua missione originale era mappare circa un miliardo di stelle, ma negli anni ha costruito un archivio che ne comprende quasi il doppio, oltre a informazioni astrofisiche sulla luminosità nelle diverse bande spettrali che permetteranno di studiare in dettaglio la formazione, la dinamica, la chimica e l’evoluzione della Via Lattea.

L’Agenzia Spaziale Italiana, insieme all’Istituto Nazionale di Astrofisica, ha offerto un contributo importante alla missione, fornendo supporto all’archiviazione e analisi dei dati raccolti attraverso il Gaia Dpac (Data Processing and Analysis Consortium), il Data processing center italiano (Dpct) presso il Centro Altec di Torino e allo Space Science Data Center (Ssdc in Asi).

Immagine di apertura: Il disco della nostra galassia, visto di taglio. I punti rossi evidenziano le stelle che sono sopra il piano equatoriale, in blu quelle che sono al di sotto. Le frecce indicano la direzione dello scostamento, evidenziando graficamente il moto ‘ondoso’

Crediti: Esa/Gaia/Dpac, S. Payne-Wardenaar, E. Poggio et al.